Meccanica Quantistica: l'effetto fotoelettrico

Ecco il secondo risultato sperimentale di cui volevo parlarvi, si tratta dell’effetto fotoelettrico. È un fenomeno abbastanza semplice da spiegare ma presuppone, come il precedente, l’abbandono delle teorie classiche a vantaggio della meccanica quantistica.

1 Albert Einstein

L’effetto fotoelettrico è stato spiegato correttamente da Albert Einstein nel 1905. Per questa scoperta riceve il premio Nobel nel 1921 e apre le porte a invenzioni che hanno cambiato per sempre le nostre vite come la televisione, le macchine fotografiche digitali e i pannelli solari. È un fenomeno molto semplice, ma per spiegarlo ancora una volta dobbiamo andare contro la fisica classica e servirci dei quanti di luce, i fotoni. Vediamo.

2 I colori sono importanti

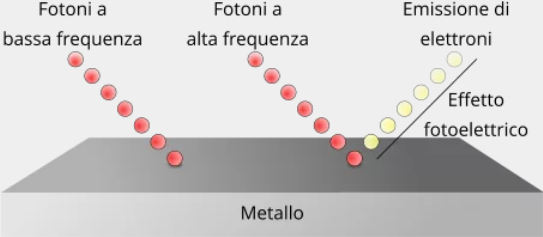

L’idea di base è descritta dall’immagine in alto: quando la luce colpisce una lastra metallica, essa emette elettroni. La luce fornisce energia sufficiente agli elettroni che riescono a staccarsi dagli atomi della lastra a cui sono legati. Quello che è importante è il come. Secondo la fisica classica, un raggio luminoso ha tanta più energia quanto più è intenso. Se avessimo ad esempio una lampadina da mille Watt e una da dieci Watt, ci aspetteremmo che la lampadina da mille Watt riuscisse a tirare fuori molti più elettroni rispetto a quella da dieci, dato che appunto è più intensa. Non è però quello che succede! L’intensità di un raggio luminoso non basta da sola a tirare via gli elettroni, c’è una condizione molto più importante da verificare: la luce deve essere di un colore ben preciso.

Consideriamo una lampadina da mille Watt di colore rosso e una da dieci Watt di colore blu. Cosa succede quando andiamo ad illuminare la lastra metallica? Come avrete intuito, la lampadina da mille Watt rossa non ce la fa, non riesce ad emettere neanche un elettrone, mentre quella fioca blu si! Questo esperimento ci fa capire che la luce deve essere considerata quantizzata anche quando viene assorbita dagli elettroni, è un pacchetto di energia. I quanti di luce sono detti fotoni e come abbiamo visto per il corpo nero vale la relazione:

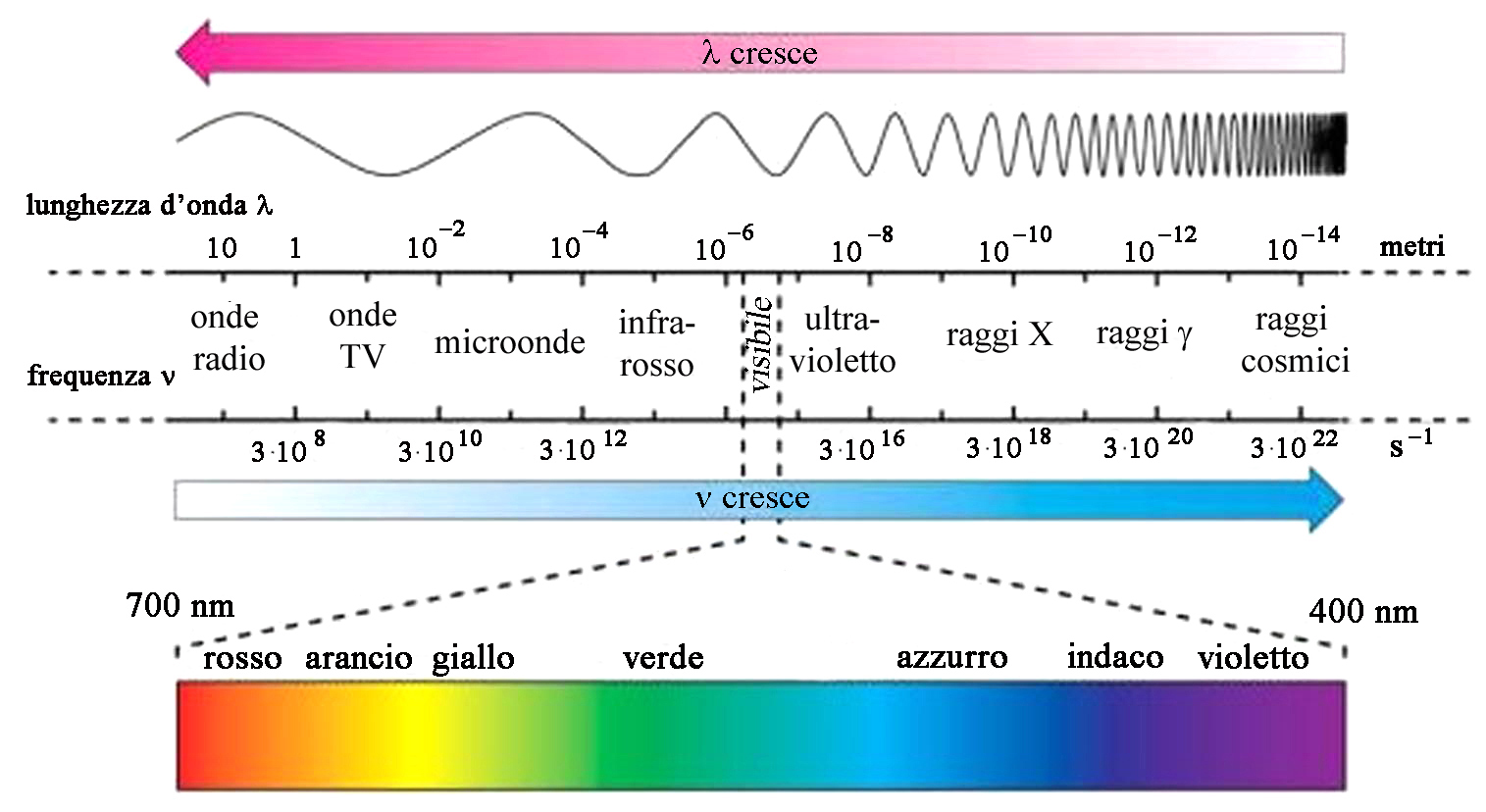

L’energia quindi dipende dalla frequenza della radiazione, ossia dal suo colore! Non importa quanto intensa sia la luce di un determinato colore, perché i pacchetti che la costituiscono avranno tutti la stessa energia. La luce rossa sarà costituita da pacchetti che hanno tutti energia minore rispetto a quelli della luce blu, e dunque nessuno di questi riuscirà a pagare la cauzione dell’elettrone per liberarlo dall’atomo a cui è legato. Basta invece anche un solo quanto di luce blu (ad energia maggiore) per soddisfare la richiesta dell’elettrone e strapparlo all’atomo. È così, la meccanica quantistica funziona a colori.

Nota: il rosso ed il blu sono soltanto due colori di esempio, ovviamente l’energia necessaria a strappare un elettrone dal suo atomo dipende dal tipo di atomo che stiamo considerando. Inoltre la luce è fatta anche e soprattutto di “colori” che non vediamo, come gli infrarossi, le onde radio, i raggi ultravioletti e i raggi X. Lo spettro di luce visibile rappresenta solo una piccola parte delle frequenze in cui può esistere la luce.

3 La Meccanica Quantistica non piace proprio a nessuno

Einstein “vide” la risposta al problema dell’effetto fotoelettrico nella spiegazione del corpo nero di Planck: se la luce può essere emessa sotto forma di pacchetti, di quanti, magari può anche essere assorbita in questo modo. Un elettrone assorbe solo quelle energie che sono sufficienti a staccarlo dall’atomo a cui è legato.

Torneremo a parlare molto presto del caro Albert. Pur avendo vinto un Nobel grazie alla meccanica quantistica trascorse molti anni della sua vita cercando di distruggerla, senza riuscirci. Sua è la celebre espressione “Dio non gioca a dadi” e famose sono le lettere scritte al fisico danese Niels Bohr in cui provava in ogni modo a mettere in crisi la nascente teoria dei quanti. Elaborò anche un sofisticato esperimento mentale chiamato “paradosso EPR” che fece tentennare i fisici quantistici per un bel po’, salvo poi essere risolto brillantemente da John Stewart Bell trent’anni più tardi.

Insomma, tutti sono terribilmente spaventati dalla meccanica quantistica. Ma perché? Un po’ di pazienza, nel prossimo post vi spiego un ultimo risultato sperimentale sorprendente e poi veniamo alla rivoluzione, alla nascita della teoria quantistica, alla poesia.